![]()

|

Perché i giovani sappiano e gli anziani ricordino |

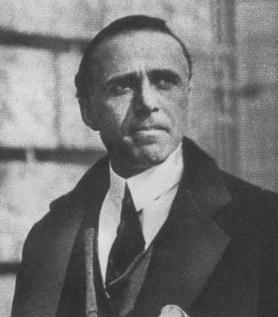

GIACOMO MATTEOTTI

"Uccidete me, ma l'idea che è in me non la ucciderete mai... La mia idea non muore... I miei bambini si glorieranno del loro padre... I lavoratori benediranno il mio cadavere... Viva il Socialismo!".

CURINGA, li 10 giugno 2011.

Con queste parole, "strozzategli nella gola", Matteotti si rivolgeva agli aguzzini fascisti che “per volontà di Mussolini (o per suo ordine)” lo pugnalavano il pomeriggio del 10 giugno 1924 mentre, uscito di casa, si recava alla Camera, dove, secondo la più recente ricostruzione storica, si apprestava a fare clamorose rivelazioni sul bilancio statale, falso, e sull’affaire Sinclair Oil, nel quale erano coinvolti esponenti governativi. Oggi, nell’epoca della “riconciliazione”, si tende a rappresentare il fascismo come una dittatura all’acqua di rose, una specie di goliardata: per averne conferma basta assistere a qualche trasmissione televisiva ad esso dedicata. Non fu così. Il fascismo, un movimento “radicalmente antimoderno”, fu violenza, sopraffazione, morte. Gli squadristi, forti della complicità degli apparati dello Stato e dell’impunità di cui godevano, aggredivano le persone, devastavano le sedi dei giornali avversari, distruggevano le cooperative e i circoli del movimento operaio. Anche da noi gli squadristi, con il loro lugubre vestiario, sciamavano da Nicastro nei paesi del circondario, tra cui Curinga, per assalire le sezioni socialiste, presidiate dai compagni armati.

Soppressa la libertà di stampa, messi fuori legge i partiti, gli oppositori venivano assassinati, bastonati selvaggiamente, incarcerati, esiliati, confinati. Per fare qualche esempio: vennero assassinati, oltre a Matteotti, il sacerdote Don Minzoni il 23 agosto 1925 ad Argenta, Carlo e Nello Rosselli nel 1937 in Francia a Bagnoles de l’Orne; Bruno Buozzi, segretario prima della Fiom e poi della CGIL, fu ucciso nel 1942 dai Tedeschi; Piero Gobetti e Giovanni Amendola morirono in Francia, dove avevano da poco trovato rifugio, per le conseguenze delle violente aggressioni subite ad opera delle squadracce fasciste; Eugenio Colorni morì per le ferite riportate in un agguato. Vennero incarcerati: Umberto Terracini, Rodolfo Morandi, Gramsci (condannati, rispettivamente, a 22, a 10 e a 20 anni di reclusione), Pertini (più volte incarcerato, evaso, esiliato), Lelio Basso, prima recluso e poi mandato al confino, ecc.. Vennero esiliati: Filippo Turati (morì a Parigi nel 1932), Pajetta, Giorgio Amendola, Giuseppe Saragat, Nenni (17 anni trascorsi in Francia e in Spagna, dove si arruolò nelle Brigate Internazionali per combattere insieme ai democratici in difesa della Repubblica contro il golpe di Francisco Franco, sostenuto da Hitler e da Mussolini), ecc.. Migliaia furono i confinati sparsi in tutta Italia, dai nomi più famosi (Carlo Levi in Basilicata, Cesare Pavese in Calabria, a Brancaleone Calabro in provincia di Reggio) alla gente comune.

Nel Memoriale difensivo pubblicato da Il Mondo il 27 dicembre 1924, Cesare Rossi, capo dell’Ufficio stampa della presidenza del Consiglio, stretto collaboratore di Mussolini e additato, a suo dire ingiustamente, quale capro espiatorio dai suoi compagni di merende, dopo essersi dichiarato estraneo all’assassinio di Matteotti, così scrive, tra l’altro, chiamando in correità il Duce:

«Poiché dunque fascisti, Partito, Governo e stampa, unanimemente – per vendetta, per calcolo o paura – tendono ad attribuire a me l’organizzazione dei vari casi di violenza illegalisti avvenuti dalla marcia su Roma in qua […], voglio subito dire che, tutto quanto è successo, è avvenuto sempre per volontà diretta o per l’approvazione o per la complicità del Duce.

Alludo alla bastonatura Amendola, ordinata da Mussolini, me ignaro, a De Bono, e organizzata da Candelori; alla bastonatura Misuri, organizzata da Balbo su suggerimento di Mussolini; all’aggressione a Forni, concitatamenmte ordinata proprio a me da Mussolini, e organizzata d’accordo con Giunta; alla dimostrazione contro il villino Nitti; alla recente dimostrazione contro le opposizioni, ordinata da Mussolini a Foschi; alla proposta avanzata da Mussolini al Quadrunvirato perché l’on. Ravazzolo avesse la meritata lezione in seguito alla sua indisciplina; alla distruzione dei circoli cattolici in Brianza, ordinata da Mussolini a Maggi, onorevole, e ripetuta a me compiacentemenete.

Aggiungo che, giornalmente, il comm. Fasciolo aveva l’ordine, su indicazione di Mussolini, di inviare ai fasci locali i nomi dei sottoscrittori della Voce Repubblicana, dell’Avanti!, della Giustizia, dell’Unità, dell’Italia Libera, ecc., affinché fossero purgati e bastonati […].

Fu in quell’occasione dell’aggressione Amendola che Mussolini cominciò a illustrare certi suoi criteri di vendetta, che, in sostanza, consistevano nel sequestro e nella scomparsa dei più temuti avversari del regime […]».

E a proposito dell’assassinio di Matteotti afferma:

«Siamo quindi di fronte a un delitto politico, naturalmente di Stato».

Ora, addirittura si vogliono equiparare i partigiani, che si battevano anche in nome di Matteotti, ai seguaci della repubblica di Salò, che si battevano al servizio degli assassini di Matteotti: si vuole, cioè, mettere sullo stesso piano la lotta partigiana, volta a liberare l’Italia dal fascismo e dall’oppressione nazista, e quella dei repubblichini di Salò, volta a tenere l’Italia sotto il fascismo e il nazismo. Si dice che anche costoro combattevano per un ideale. Ma c’è ideale e ideale. Anche Eichmann inseguiva un “ideale”: ripulire la Germania dagli Ebrei! La differenza è che gli uni, i partigiani, combattevano per un ideale di libertà, gli altri, i repubblichini, per un ideale di servitù. Né le eventuali degenerazioni di frange limitate politicamente e territorialmente, anche se storicamente accertate, com’è giusto che sia, possono oscurare l’ispirazione di fondo della lotta di Liberazione. Si dice, ancora, che vanno rispettati i caduti dell’uno e dell’altro fronte: sul piano umano nulla quaestio. Ma nel giudizio storico non vale il precetto latino de mortuis nihil nisi bene (Dei morti non bisogna dire altro che bene). Nell’antica Grecia gli abitanti di Atene innalzavano monumenti ai tirannicidi, noi, di questo passo, quanto prima, innalzeremo monumenti ai liberticidi!

Rievochiamo, nell’anniversario del suo sacrificio, la memoria del martire socialista riportando da IL SOLE 24 ORE del 28 luglio 2010 un articolo di Sergio Luzzato (quanto in esso è riferito al 2010 è sicuramente valido per il 2011), che ne sottolinea l’attualità, e dal libro Colucci-Scarrone, PERCHE’ FU UCCISO MATTEOTTI?, Roma 1988, una riflessione di Francesco Colucci e un articolo di James Fuchs - apparso sul quotidiano inglese The Nation il 30 luglio 1924 -, che ricostruiscono i motivi dell’assassinio e il clima nel quale esso è maturato.

Oggi, è vero, il Partito socialista è distrutto, «ma – ha ragione Giuseppe Tamburrano - nessuno può toglierci una grande idea e i nostri uomini come Matteotti, Turati, Nenni, Pertini […]: essi sono, nel grigiore opaco della palude dei nostri giorni, fiammelle quasi invisibili. Ma ci sono».

CURINGA, li 10 giugno 2011.

AREA LIBERAL - SOCIALISTA

_____________________

Attualità di Giacomo Matteotti

LA POLITICA COME SERVIZIO ASSOLUTO

di SERGIO LUZZATO

«Dimentichiamoci la sua morte: massacrato di botte da quattro o cinque energumeni in un pomeriggio romano del giugno 1924, colpito da una pugnalata al cuore, trasportato cadavere in una boscaglia lungo la via Flaminia, occultato alla benemeglio sotto pochi centimetri di terra, fatto ritrovare un paio di mesi più tardi. Così pure, dimentichiamoci la sua esistenza d'oltretomba: il culto quasi religioso che un'Italia soggiogata e impaurita, ma non domata, scelse di votargli per vent'anni dopo il delitto, nell'interminabile attesa di una rivincita.

Dimentichiamo tutto questo, e pensiamo alla vita di Giacomo Matteotti. Guardiamo all’uomo, non al martire. E domandiamoci se non ci sarebbe gran bisogno – qui e adesso – di un politico come lui. Della sua idea di militanza come servizio dell'interesse pubblico anziché del vantaggio privato. Della sua pratica di un riformismo concreto, attuoso, costruito sui fatti anziché sulle parole. Del suo carisma personale, tanto evidente quanto poco sbandierato. E anche (come no?) della sua scommessa sul futuro della socialdemocrazia: della sua battaglia per un mondo più giusto perché meno diseguale.

Nell’Italia di oggi, il nome di Giacomo Matteotti vive soltanto nella toponomastica: viale Matteotti, corso Matteotti, largo Matteotti, piazza Matteotti, non c’è quasi città italiana dove non si sia voluto rendere omaggio – subito dopo la Liberazione – alla figura del martire antifascista.

Ma se non fosse per questo, cioè per la sopravvivenza che gli viene garantita dai postini, dai navigatori satellitari e da Google Maps, Matteotti sarebbe scomparso dalla nostra vita pubblica e privata. Come don Abbondio di Carneade, potremmo dire di Matteotti: chi era costui? Non se ne sono ricordati neppure i fondatori del Partito democratico, quando hanno discusso (o hanno fatto finta di discutere) chi più meritasse di far parte del loro “pantheon”.

Eppure, una volta ripulita dallo smog delle strade e dalla polvere della storia, la figura di Matteotti sembrerebbe fatta apposta per servire all’Italia del 2010: ogni singolo ingrediente dell'esperienza politica di quest'uomo ci tornerebbe assai utile. A cominciare dal famoso «radicamento sul territorio» di cui oggi tanto si parla o si straparla, e che Matteotti interpretò in modo esemplare dapprima quale amministratore locale di vari comuni del Polesine, poi quale deputato di Rovigo al parlamento nazionale.

Il suo fu radicamento economico e sociale, nella misura in cui – rampollo di una famiglia della borghesia agraria – doveva quotidianamente misurarsi con la miseria dei braccianti del delta del Po. Fu anche radicamento intellettuale e morale, nella misura in cui lo studente di legge nella vicina Bologna ritornava appena possibile nella sua Fratta Polesine per studiarne, in biblioteca e in parrocchia, la storia locale. O per rifarsi gli occhi con le meraviglie artistiche del luogo: le tele di Tintoretto e di Tiepolo, la villa Badoer di Palladio.

Da amministratore di Fratta e di altri comuni della provincia di Rovigo, tra il 1912 e il 1920, Matteotti si fece soprattutto la fama dello spulciatore di bilanci: quanti sindaci e segretari comunali se lo sognavano di notte… Il suo primo criterio d’intervento era fondato sulla compatibilità necessaria fra i preventivi di spesa e le risorse finanziarie del municipio. Niente debiti per i comuni: se non c’erano soldi in cassa, si rinunciava alla spesa. Il secondo criterio riguardava non le uscite ma le entrate. Se per le opere pubbliche mancavano i soldi, bisognava aumentare l’imposizione locale.

I contratti per i grandi lavori pubblici andavano scrutinati con la lente d’ingrandimento: nelle stipule con le imprese private, gli amministratori locali di un secolo fa non erano necessariamente più onesti degli amministratori d'oggidì. Bersaglio fisso di Matteotti anche le delibere d'urgenza delle giunte comunali: un'altra fonte di abusi per cent'anni ancora della storia d'Italia.

Al tempo nostro – il tempo della “casta” – l’immagine del brillante giurista trentenne chino sulle carte di minuscoli comuni rodigini (oltre a Fratta, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine) per verificare che non un soldo pubblico facesse una brutta fine, quell’immagine rischia di apparire tanto strana da riuscire surreale. Ma questo era Matteotti, e anche perciò si può avvertire, oggi, un tanto acuto bisogno di lui.

Ci manca come il pane la sua interpretazione della militanza politica quale etica del lavoro e della conoscenza: la medesima forma di militanza che proseguì a Roma, deputato socialista, dal 1919 al ‘24. «Passava ore e ore – ricorderà un compagno di partito – nella biblioteca della Camera a sfogliare libri, relazioni, statistiche, da cui attingeva i dati che gli occorrevano per lottare con la parola e con la penna, badando a restare sempre fondato sulle cose».

Fondato sulle cose: e la cosa che più turbava Matteotti era la diseguaglianza sociale. Di suo, era molto ricco: aveva ereditato dal padre oltre 150 ettari di terra, gli avversari – da destra o da sinistra – lo irridevano come il «socialista milionario». Più che dei profitti dei suoi terreni, Matteotti si preoccupava dei diseredati del Polesine, analfabeti al 60-70 per cento.

Da deputato, le sue battaglie per maggiori finanziamenti alla pubblica istruzione (edilizia scolastica, biblioteche popolari, corsi serali per adulti) fecero tutt'uno con le sue accuse contro gli insegnanti meno scrupolosi, quelli che un ministro veneto di oggi chiamerebbe i "fannulloni".

Del resto, nel 1920, quando un ministro della Pubblica istruzione chiamato Benedetto Croce gli parve discutere dei problemi della scuola restando sempre sul vago, senza padroneggiare i dossier, dallo scranno di Montecitorio Matteotti non fece sconti neppure a lui: «Voi state speculando filosoficamente sulle nuvole. Qui non si viene con i libri di estetica, ma con dei programmi pratici e questi si ha il dovere di assolvere».

Alla sua maniera, il socialista Matteotti era un liberale. Dopo l’avvento al potere di Mussolini, nel 1922, gli capitò di rimproverare al governo certi interventi di sostegno statale all'economia privata, come pure certe misure protezionistiche in materia di dazi doganali. Con Filippo Turati, Matteotti lasciò il Psi e fondò il Psu (Partito socialista unitario) quando si convinse che il filo-sovietismo dei massimalisti avrebbe consegnato l'Italia alle destre, mentre serviva un riformismo socialdemocratico. A quel punto, era comunque troppo tardi. L'ex socialista Mussolini aveva ormai in mano il governo del paese, e non l'avrebbe più mollato per vent'anni, a prezzo di infinite sciagure.

Il radicamento di Matteotti sul territorio del suo Polesine contribuì a rendergli chiara la natura di classe del fenomeno fascista: l'alleanza dei ceti medi con gli agrari, contro i diritti acquisiti dal bracciantato in decenni di sacrifici e di lotte. Dopodiché, a quest'uomo delle istituzioni non restò che battersi puntigliosamente, coraggiosamente, disperatamente, per tutelare le ultime vestigia del santuario democratico.

Dal 1923 al ‘24, l’emiciclo di Montecitorio risuonò delle sue denunce contro il ricorso sistematico del governo Mussolini allo strumento dei decreti-legge; contro la tentazione mussoliniana di limitare la libertà di stampa dei giornali antifascisti; contro i numeri truccati della propaganda governativa riguardo alla situazione economica.

Il 10 giugno 1924, Matteotti fu ucciso per volontà di Mussolini (o per suo ordine) anche perché si preparava a denunciare un affare di corruzione: una sporca connection ai vertici del potere, concessioni petrolifere all’impresa americana Sinclair Oil in cambio di tangenti a una “cricca” vicinissima al duce e ai massimi dirigenti del Partito nazionale fascista.

Sicari al soldo di Mussolini ebbero paura che le rivelazioni di Matteotti sulla “convenzione Sinclair” suscitassero un tale scandalo nel paese da provocare la caduta del governo, e assassinarono il deputato socialista alla vigilia del giorno in cui ne avrebbe parlato alla Camera.

Nell’Italia del 2010, possiamo stare sicuri che un uomo come Giacomo Matteotti si meriterebbe l’appellativo – parlandone da vivo – di «giustizialista». È infatti questa la parola con cui si suole oggi definire chi ancora crede che la magistratura debba esercitare sino in fondo il suo ruolo di ordine indipendente: perseguendo senza fallo le violazioni del codice penale, quand’anche vengano compiute dalle massime cariche dello stato.

Ma è proprio in nome di un’idea nobile, alta, severa della giustizia, che alcuni di noi possono tanto più rimpiangere l’assenza, qui e adesso, di un nuovo Matteotti».

LA RIVALUTAZIONE DELLA STORIA

di FRANCESCO COLUCCI

«Questa legislatura si apre con un bilancio dello Stato ricondotto, per tenacità di propositi e per il patriottismo ammirevole del contribuente, al pareggio tra le spese e le entrate».

Così il re, nel discorso della Corona davanti alla Camera, inaugura il 24 maggio 1924 la ventisettesima legislatura parlamentare. Ma in effetti il bilancio è tutt'altro che in pareggio. Quello che Mussolini ha fornito al re è un bilancio falso. II vero, in discussione alla Giunta generale del bilancio, presenta in effetti un disavanzo di 2.034 milioni[1]. Ε sarà Giacomo Matteotti a denunciare questo clamoroso imbroglio del governo fascista, nella seduta della stessa Giunta, il 5 giugno 1924.

I documenti che consentono questa straordinaria rivelazione sono stati ritrovati nell’Archivio storico della Camera […].

Non solo: ma sempre sulla base di documenti venuti alla luce presso l'Archivio storico della Camera, Giacomo Matteotti, due giorni dopo la sua denuncia, il 7 giugno, in un'altra riunione della Giunta riuscì a mettere in minoranza la maggioranza fascista ottenendo che anche i rappresentanti della minoranza potessero far parte delle sotto-giunte che avevano la possibilità di rivolgere precisi quesiti ai ministri sulla conduzione dei rispettivi dicasteri, quesiti ai quali gli stessi ministri erano tenuti a rispondere. Anche questo fatto è della massima importanza, perché una eguale maggioranza avrebbe potuto riproporsi nell'aula di Montecitorio, dove invece il governo — ma a quel punto l’assassinio di Matteotti era già stato compiuto — avrebbe poi ottenuto la fiducia con 361 sì e 107 no, sulla risposta da dare al re e al discorso che aveva pronunciato sul falso bilancio.

Finora la motivazione principale veniva fatta risalire al discorso che l'esponente socialista pronunciò nella seduta della Camera, il 30 maggio 1924, per denunciare i brogli che erano stati commessi dai fascisti nelle elezioni del 6 aprile di quell'anno. Ε non c'é dubbio che quel discorso fu una componente della criminale decisione presa dai fascisti. Ma oggi siamo in grado di dire che non fu la sola. Sulla base dei nuovi documenti si delinea sempre più la figura di un Matteotti che organizza nei minimi particolari la sua campagna di denuncia contro le violenze e gli imbrogli del fascismo, non a parole, ma ricorrendo ai fatti concreti, documentandosi sugli atti del regime fascista, rifacendo i conti dei bilanci dei singoli dicasteri, studiando e ristudiando i documenti del governo. Mentre i «tromboni» rivoluzionari facevano l’opposizione a parole, Matteotti la faceva sul serio, da buon riformista, contestando i fascisti sulle cose concrete, mettendoli con le spalle al muro.

Ε proprio il fatto che nella riunione della Giunta generale del bilancio, il 7 giugno, Giacomo Matteotti fosse riuscito ad ottenere la maggioranza su una sua proposta, era la dimostrazione che il deputato socialista aveva capito che c'erano margini per portare avanti quella che oggi verrebbe definita una «politica delle alleanze» e su questa strada era indubbiamente deciso ad andare avanti, non concedendo requie ai fascisti.

L'episodio storico di Mussolini che in piena seduta della Camera, dopo il discorso sui brogli elettorali, fa un cenno ai suoi accoliti, per dire: «Ma che cosa aspettate a togliermelo dattorno?» e la palese dimostrazione di come il capo dei fascisti avesse capito che l'oppositore più pericoloso per il fascismo, nei fatti, non a parole, fosse proprio lui, Giacomo Matteotti. C’é un accostamento storico tra due eventi che si verificarono nella stessa giornata che meglio di ogni altra considerazione evidenzia l’incisività dell'opposizione al fascismo di Giacomo Matteotti.

II 7 giugno 1924, prima della fiducia al governo, alla Camera prende la parola Mussolini. Con la solita arroganza, sostiene che non aveva nessuna importanza pratica il fatto che gli avversari del fascismo non avessero potuto tenere comizi durante la campagna elettorale. Ε con gesto di scherno, Mussolini si chiede se l’opposizione avesse intenzione di dare adito ad un tentativo insurrezionale. Ε risponde: ecco un altro fatto da non tenere in nessun conto, perché era cosa che alla minoranza non passava « nemmeno per le controcasse dell'anticamera del cervello». Ε se così non fosse, Mussolini spavaldamente afferma che « in ventiquattro ore, anzi in ventiquattro minuti, tutto sarebbe finito ». Ε non sapeva, il duce, che proprio in quella stessa giornata e in quello stesso palazzo di Montecitorio, la sua maggioranza diventava minoranza nella riunione della Giunta generale del bilancio, per opera di Giacomo Matteotti che faceva passare la sua proposta di cui abbiamo riferito all’inizio, col rischio, per il fascismo, che un fatto analogo si potesse ripetere anche in aula, con quali conseguenze nei rapporti tra Mussolini e il re non è difficile immaginare.

Ma il 10 giugno 1924 Matteotti viene rapito nel modo tragico che tutti conoscono, per essere poi barbaramente assassinato. Straordinariamente, la battaglia condotta dall'esponente socialista contro il fascismo dà i suoi risultati anche dopo l’assassinio. Alla seduta della Giunta generale del bilancio, il 13 giugno, non si discute né di uscite, né di entrate, né di consuntivi del bilancio dello Stato. Significativamente, il presidente Salandra è assente. Presiede il vice presidente Riccio. II verbale di quella riunione è laconico: «Caldara: propone che, stante la dolorosa scomparsa dell'onorevole Matteotti, sia sospesa la seduta. Presidente: esprime fervidi voti per l’incolumità dell’onorevole Matteotti e consente per la sospensione che è approvata alia unanimità».

Non solo. Ma dopo il ritrovamento del cadavere di Matteotti, si dimettono uno dopo l’altro quasi tutti i presidenti delle sottogiunte, a cominciare da Soleri che lascia la presidenza della sottogiunta per la marina e la guerra. Mussolini e i suoi sgherri vengono isolati con l’onta del loro misfatto.

Si può dire a ragione che con Giacomo Matteotti scompare la democrazia. I partiti vengono soppressi, la Camera diventa un simulacro di Parlamento, Mussolini impone la dittatura che durerà vent'anni.

Da quel momento nessun ministro si è più presentato alla Giunta generale del bilancio per rispondere all'accusa di falso lanciata da Giacomo Matteotti; nessuno ha più parlato del «divario» tra il trionfale e solenne annuncio del re sull’agognato e raggiunto pareggio nel bilancio statale e il disavanzo di oltre duemila milioni esistente invece nella realtà […].

PERCHE’ MATTEOTTI DOVEVA MORIRE

di JAMES FUCHS[2]

Per gli impiegatucci raccomandati e per i luogotenenti dei fascisti «regolari» in Italia, le elezioni di aprile non sono state semplicemente una lotta per la conservazione del potere, ma anche per la propria incolumità personale. Circa 4.000 dei loro crimini — principalmente aggressioni, mutilazioni, omicidi, distruzione di beni e attentati incendiari — commessi prima della ascesa al potere di Mussolini, sono stati inclusi nella sua amnistia natalizia del 1922. Si è trattato di un documento che, forse, per la prima volta nella storia, ha fatto della appartenenza ad un partito un criterio di immunità, con il perdono degli atti di violenza commessi «in vista di un fine nazionale», in parole povere, dai fascisti regolarmente iscritti. Ma molte centinaia di crimini analoghi, ancora tecnicamente perseguibili, sono stati in seguito commessi dai beneficiari dell’amnistia e dai loro soci, che hanno fatto della vittoria alle urne una necessità vitale per loro — nonché per l’autore dell’amnistia — non essendovi alcun dubbio che il giorno della sua caduta dal governo sarà immediatamente seguito dalla sua messa in stato di accusa.

La vittoria alle urne, peraltro, nei termini di una consultazione elettorale libera e condotta nella legalità, era fuori discussione. Essa doveva essere invece condotta da una campagna nazionale di frode e violenza. II governo si trovava a dover fronteggiare non solo un potente movimento socialista e comunista che nel 1919, all’inizio della militanza fascista, controllava circa 2.000 degli 8.000 comuni italiani, movimento in larga parte ripresosi dalle conseguenze dell’assalto fascista. Esso doveva altrettanto far fronte ad una borghesia liberale profondamente disgustata di essere stata inclusa nell'amministrazione in condizioni di sprezzante tolleranza, ad un movimento di contadini cattolici aspramente avversi al fascismo, e — cosa ancor peggiore — ad un elemento fascista disaffezionato, propenso a gettare discredito ed a combattere i «regolari» guidati da quelli che erano intorno a Mussolini […].

La personalità più spiccata, tra i dissidenti fascisti, è quella del deputato Cesare Forni. Poco prima dell'inizio di quest'anno ha pronunciato un sensazionale discorso di sfida e di denuncia dichiarando che «Mussolini è caduto tra compagni cattivi». Il prefetto di Pavia lo aveva sollecitato a farne i nomi. Ed egli aveva citato Cesare Rossi, Luigi Freddi, Aldo Finzi e Francesco Giunta. La stampa dissidente ha aggiunto all'elenco dei «cattivi compagni» il generale De Bono e Giovanni Marinelli. Dei sei, quattro sono in stato di arresto perché implicati nell’assassinio di Matteotti. Il 24 gennaio, nel suo discorso a Palazzo Venezia, Mussolini aveva espressamente approvato e giustificato tutti e sei: « Gli uomini denunciati come cattivi consiglieri del buon tiranno, sono cinque ο sei persone che si presentano a rapporto da me ogni mattina. Desidero qui dichiarare recisamente che li considero i miei più stretti collaboratori che con me condividono gli oneri, che spartiscono con me il pane salato della responsabilità diretta degli atti dell'amministrazione fascista. Dichiaro alla vostra presenza che sono loro debitore dei più profondi sentimenti di gratitudine e di affetto ».

Un altro degli assassini di Matteotti, Amerigo Dumini, ha «giustificato» i «cattivi compagni» di Mussolini nel senso più letterale del termine: insieme con tre muscolosi «regolari» si scagliò contro il Forni in un deposito delle ferrovie. Forni, uomo di possente muscolatura, riuscì a mettere fuori combattimento uno degli assalitori e, con l'aiuto dei presenti, costrinse gli altri a darsi alia fuga, non senza avere ricevuto una scarica di legnate.

Circondato dall'inimicizia di almeno due terzi del Paese e nel bel mezzo di aspre contese tra i fascisti, Mussolini si è impegnato nella campagna elettorale la scorsa primavera. I deputati della sua lista, in linea con il culto del fascismo — quello della «giovinezza » — erano in gran parte persone irascibili, al disotto dei trent'anni, senza alcuna esperienza parlamentare di cui parlare e fermamente decisi di divertirsi rumoreggiando, insultando, coprendo con le urla la voce altrui e sfidando i deputati dell’opposizione.

Il comportamento di Mussolini nella seduta di apertura della Camera è stata la più strana miscela immaginabile di sfida e di propiziazione. Ha pronunciato il discorso inaugurale in uno sgargiante vestito fantasioso di sua invenzione, alquanto somigliante ad un Gil¬bert-Sullivan, Ammiraglio della Nave della Regina.

Malgrado le sue arie di maramaldo, egli sapeva che ben presto le elezioni sarebbero state messe in luce, con schiacciante abbondanza di prove, come un grosso imbroglio, come un'orgia nazionale di falsi, di intimidazioni e di costrizioni. I suoi prefetti, i suoi carabinieri, la sua milizia, i suoi centurioni e le sue bande violente, parecchi giorni prima della consultazione elettorale sono

stati scatenati contro tutti gli avversari del governo. Egli sapeva che almeno cento mandati parlamentari della «lista nazionale» sarebbero stati contestati perché non validi. Sapeva anche chi avrebbe mostrato all’Italia ed al mondo le prove atte ad invalidare le elezioni. La persona designata dall’opposizione radicale quale pubblico accusatore nel processo, che stava per avere inizio, per la corruzione del governo fascista, era Giacomo Matteotti, deputato di Rovigo, cacciato dalla sua città poco prima delle elezioni a seguito di un arbitrario decreto dei fascisti locali.

Matteotti aveva raccolto un formidabile volume di prove sui brogli elettorali da parte del governo, sulle orge di violenza fascista dopo le elezioni, e sulla corruzione personale di alcuni di quelli che dividevano con il dittatore «il pane salato della responsabilità diretta», e precisamente:

Amerigo Dumini, fondatore del fascismo in Toscana e gangster professionista del partito; a capo di numerose «spedizioni punitive»; implicato nell’assalto a Villa Nitti e nelle aggressioni contro i deputati Forni, Misuri ed Amendola. Dopo l'ascesa di Mussolini al potere, si era assicurato un lucroso incarico in qualità di ispettore viaggiante del giornale fascista Il Corriere Italiano. Era sul punto di essere smascherato da Matteotti per contrabbando di armi con la Jugoslavia.

Albino Volpi, altro aggressore di Forni; uno dei fondatori del fascio di Mussolini a Milano; a capo del terrorismo fascista a Milano dove, due giorni dopo le elezioni, con la sua gang ha effettuato una incursione contro un centinaio di cittadini disarmati, picchiandoli e lasciandone quindici al suolo, gravemente feriti.

Filippo Filippelli, direttore del Corriere Italiano; Cesare Rossi, capo dell’ufficio stampa di Mussolini, e Giovanni Marinelli, segretario generale del consiglio di amministrazione del fascio: i tre «corruttori petroliferi» di cui ai dispacci della stampa americana.

A scanso di erronee congetture sul movente del delitto: non vi era nulla nel curriculum di Matteotti ο nella fisionomia personale che lo rendesse un obiettivo di rilievo per lo spirito vendicativo dei fascisti. Socialista moderato, seguace di Turati, si era costantemente dichiarato alieno dai contrattacchi durante il terrore fascista. Era noto come nemico dichiarato del comunismo, giurista di vaglia, intellettuale cortese senza inimicizie personali. Ε’ stato assassinato per tre motivi: per aver neutralizzato la mossa di Mussolini, che voleva che 320 mandati parlamentari fossero riconosciuti validi in blocco, rivelando la vera vicenda delle elezioni; per essere in procinto di incriminare i principali autori degli atti di terrorismo nel dopo-elezioni; e perché, se lo avessero lasciato in vita, avrebbe provocato un'azione giudiziaria a carico dei principali corruttori che circondavano il dittatore. Non vi è dubbio che, se non fosse stato per i pugnali dei suoi assassini, egli avrebbe invalidato un numero sufficiente di mandati parlamentari da privare il governo della maggioranza.

Per citare solo alcuni degli episodi collegati con le elezioni, due giorni prima della consultazione, una lettera circolare intimava a tutti gli impiegati delle poste, dei telegrafi e dei telefoni di votare la «lista nazionale», pena il licenziamento. A Girgenti, le autorità comunali cattoliche (popolari) sono state sospese e reintegrate solo dopo essersi impegnate a suggerire alla popolazione di votare per la lista fascista. Ad Alessandria, tale Della Rocca, commissario di polizia, è comparso davanti alle autorità comunali, minacciando di tornare il giorno delle elezioni con 50 militi fascisti «per rompere il cranio a chiunque non votasse per la lista fascista», al che tutti gli amministratori comunali si erano dimessi. II fascio di Sciacca, il 2 aprile, ha dichiarato apertamente che avrebbe gettato via tutte le schede antifasciste e per essere sicuro — doppiamente sicuro — avrebbe votato fascista al posto di tutti gli ex-abitanti emigrati all'estero. A Campobello di Licata, la milizia fascista «purgò» con olio di ricino il capo dei popolari, lo picchiò selvaggiamente e minacciò di fare altrettanto con chiunque si fosse astenuto dal recarsi alle urne il giorno delle elezioni ovvero votasse per liste diverse dalla «lista nazionale». A Mestre, il candidato socialista Valdemari è stato minacciato di morte in caso di accettazione della candidatura. A Melfi, il deputato dell'opposizione Di Napoli è stato costretto, dalle minacce fasciste, ad abbandonare la sua campagna e ad allontanarsi dalla citta. A Chieti, il candidato socialista Calliano Magno è stato prima bloccato in casa e poi picchiato da un ufficiale della milizia fascista e costretto ad abbandonare la citta. Quattro quotidiani di dissidenti fascisti — tra cui La Sicilia di Messina ed il Risveglio di Pavia — sono stati sospesi con decreto amministrativo e, pure a Pavia, i consiglieri comunali contrari al governo sono stati costretti a dimettersi. Tutti gli elettori delle città pugliesi e di altri

centri urbani sono stati evacuati dai carabinieri ο dalla milizia fascista, mentre i fascisti locali riempivano di schede le urne elettorali. Tutti i parroci di campagna, in certi distretti della Toscana, sono stati costretti dai carabinieri, che li sono «andati a trovare» nelle loro case, a svolgere propaganda elettorale per i fascisti nel gregge dei fedeli.

II 30 maggio la Commissione per la Verifica dei Mandati ha proposto la convalida in blocco di 320 mandati. Matteotti ha dato l’avvio alle sue denunce, fornendo una prima serie di rivelazioni sulle elezioni. I robusti giovanotti della Destra lo hanno insultato in uno con tutta l'opposizione e la seduta si è conclusa con una rissa generale.

Due giorni dopo, il 1° giugno, l’organo personale di Mussolini, il Popolo d'Italia, ha incitato alla violenza contro Matteotti. Il discorso da lui pronunciato alla Camera, diceva il giornale, era provocatorio e meritava un riconoscimento più tangibile dell’epiteto offensivo scagliato contro di lui da un deputato fascista. La giustificazione delle elezioni fatta dal Primo Ministro alla Camera, alcuni giorni dopo, è stata senza pari nella sua rozzezza latina — per non dire sfrontatezza —: anche se un milione e mezzo dei voti dati alla «lista nazionale» fossero riscontrati carpiti con la frode ο estorti con la violenza, il partito fascista rimarrebbe pur sempre il legittimo rappresentante del Paese. Egli ha avuto l'impudenza di soggiungere: «Voi dell’opposizione vi lamentate che vi è stato impedito di tenere liberi comizi elettorali. Ε con ciò? I comizi del genere non servono a nulla». Una seconda bordata di Matteotti, che denunciasse l’operato degli amici intimi del Primo Ministro in sede di elezioni, e le loro operazioni nel campo dell’alta finanza, avrebbe probabilmente scosso anche il vertice governativo e i suoi pezzi grossi. Non doveva accadere. Ε non gli è stata offerta la possibilità di ulteriori e più pesanti rivelazioni. Il 10 giugno egli è stato rapito da cinque assassini, tra cui il pistolero fiorentino Dumini, ed è stato colpito a morte a colpi di pugnale. Fino al 15 il governo ha sostenuto la finzione di un semplice rapimento di Matteotti vivo. II 15 Mussolini ha abbandonato la posizione assunta ed ha pienamente riconosciuto la morte di Matteotti.

Matteotti doveva morire perché era in procinto di dimostrare quel che la sua morte ha dimostrato al di là di ogni disputa razionale, e cioè che l'Italia ha perduto il suo rango di nazione dotata di un governo rappresentativo.